タイトルは日本語にしましたが・・・

ドイツ語で、茹でるソーセージで有名なものに

- Frankfurter Würstchen(フランクフルターヴュルストヒェン)

- Wiener Würstchen(ヴィーナーヴュルストヒェン)

があります。要するに、フランクフルターとヴィーナー。

Würstchen は「ソーセージ」という意味なので、それぞれ

- フランクフルトのソーセージ

- ウイーンのソーセージ

ですね。

ここから、日本の「フランクフルト」と「ウインナー」というソーセージの種類の名前が来ています。

で、今日は夕食にソーセージ入りのスープを作ったのですが、ふと思ったんです。

「フランクフルター」と「ヴィーナー」って、違うの?

それに、ここドイツでは「フランクフルター」ってあまり聞かないなあ。

どうして?

(ここからは、Frankfurter Würstchenはフランクフルト、Wiener Würstchenはウインナーと、日本でよく使われる日本語で書きます。が、調べると、日本で言われるウインナーとフランクフルトの差とは違うようです)

見かけはフランクフルトもウインナーも同じ

外見は大きさも含めて、フランクフルトもウインナーも同じです。

2本で1Paar、1組と呼ばれることが多くて、2本くっついていることが多いです。というか、2本くっついているのが普通です。

中世からあったフランクフルトのソーセージがウイーンへ

本当に外見はフランクフルトもウインナーも似ているのですが。

フランクフルトは中世からあったんですって。この頃のドイツでは豚肉と牛肉は同じ店では扱ってはならなかったらしく、

フランクフルトは豚肉だけで出来ているとか。

19世紀にフランクフルトの肉屋さんが、ウイーンに移住して、フランクフルトのレシピで作ったソーセージをウイーンで作って売り始めたのがウインナーの始まり。

ウイーンでは豚肉と牛肉を同じ店で扱って良くて、そこで、そのフランクフルト出身の肉屋さん(名前はLahner)が

ウイーンでは豚肉と牛肉の両方を入れたソーセージを作ったんですってよ。

ウイーンではフランクフルトでドイツではウインナー

で、ウイーンではフランクフルトから移住してきた肉屋が作り始めたからか、フランクフルトソーセージ(Frankfurter)と呼ばれるようになったそうだけど、

そのソーセージ、ドイツではウインナー(Wiener)と呼ばれているんです。

え?

なんか複雑〜

ドイツでウインナーと呼ばれているものは、ウイーンではフランクフルトなの?

ドイツではフランクフルトで作ったものだけがフランクフルトソーセージ

ドイツでは「ウインナー」と呼ばれるようになった理由の一つはこれだと思うのです。

ドイツでは、Frankfurter Würstchen(フランクフルト)という名前は、フランクフルト・アム・マインとその近郊で出来たソーセージだけ名乗ることが出来る

という決まりが出来たから。

(どこまで厳密なのか知らないけれど)

だったら、あの茹でて食べるソーセージは全部「ウインナー」にしてしまえ!

・・・となりますよねえ。

フランクフルトとウインナーの違いってなに?(ドイツにおいて)

ここで、ドイツでの(←ここ、大事)フランクフルトとウインナーの違いをまとめると・・・

- フランクフルト=中身は豚肉だけで出来ている。名乗っていいのはフランクフルトで作られたものだけ

- ウインナー=豚肉と牛肉を混ぜてできている

なんだけど、これもおかしな話。

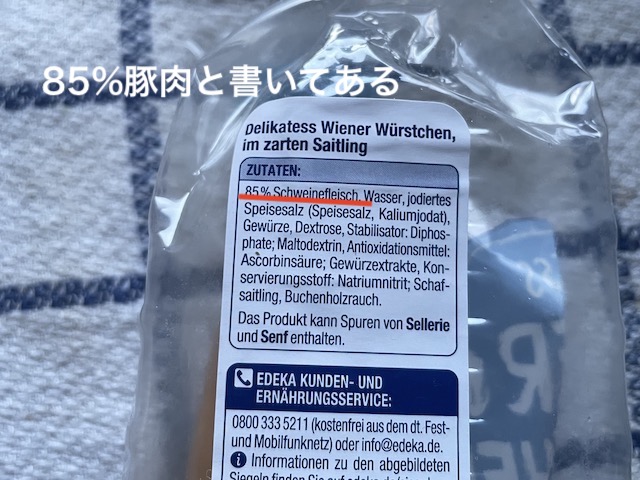

だって、ドイツで普通に私が買っているウインナーは豚肉だけで出来ている!(詰めるのに使われているのは羊の腸)

牛肉(Rindfleisch)の文字はここにはありません〜

ドイツでの一般的なウインナーはこの大きさ

結局、

羊の腸に詰めた豚肉などからできた、茹でるソーセージは一般的に

- ドイツではウインナー

- オーストリアやオランダではフランクフルト

と呼ばれるのが現在の事情です。

で、そのウインナー、前述のように

Wiener Würstchenと呼ぶのですが、

Würstchenって、Wurst(ヴルスト)に縮小形のchenがついたもの。

だったら、ソーセージでも小さなソーセージかな?と思うじゃない!

ところが、普通のウインナー、1本が50〜80g。太さは指くらい。50gだと長さは18cm。

これ、2本100gが1人分です。

どこがWürstchenなんだよ?

ソーセージって、好きだけど、最近は一度の食事に100gも食べられないわ。

にほんブログ村

応援クリックをありがとうございます!

コメント