そろそろ読書の秋ですね!

「幸せになる勇気」岸見 一郎、古賀 史健・著

これはベストセラー「嫌われる勇気〜自己啓発の源流「アドラー」の教え」の続編とも言える本です。こちらもベストセラーとなりました。

「嫌われる勇気」をオーディオブック(Audible)で聞いてよかったので、こちらもオーディオブックで聴きました。

「嫌われる勇気」同様、「幸せになる勇気」も会話形式で書かれているので、オーディオブックで聞きやすいです。

この本は教育に関わる方には特にオススメです。これを読んで色々考えさせられました。正直、mだ自分の中で考えがまとまっていません。

「半沢直樹・オレたちバブル入行組」池井戸潤・著

え?今頃これを読んだの?という声が聞こえてきそうですが・・・

ドラマがヒットしましたね。これは「半沢直樹1」とあるように、続編ではなくて、テレビドラマでは2013年に放送されたものの原作の一つです。

(この本に続く「半沢直樹2・オレたち花のバブル組」も2013年に放送されたドラマの原作だとか)

私はドイツに住んでいるというのもあって、あのドラマは見ていません。(見ようと思えば可能でしたが)ですが、この小説の存在はドラマの存在を通じて知っていました。

が、なんとなく、復讐とか謝罪とかといった場面が(ありそうで)今日まで読む気になれなかったのです。

そんな私がこの本を読んでみようと思った原因は単に「Kindle unlimited」に入っていたから。

(同じ作者の「陸王」を読んだら面白かった、というのもあります)

読み出して・・・夢中になりました。銀行や経済の話も少しはわかり、経済の勉強をしたいと思っている私には楽しんで読めて勉強にもなりました。

「絶対にミスをしない人の脳の習慣」樺沢紫苑・著

YouTubeで時々拝見させていただいている樺沢紫苑先生の書かれた本です。

「絶対にミスをしない」となると生まれつきそのような才能をもった人でないとだめなのか、と思ってしまっていましたが、この本を読むと誰でも絶対とはいえなくても仕事などのミスを少なくすることはできる!と思いました。

脳のコンディションを最高の状態にもっていく方法、これがわかりやすく書かれています。

また、個人的にとても参考になったのはToDoリストの作り方です。

以前、ToDoリストを作っていたことがあったのですが、なんとなくリストを作ってもなんの役にも立っていない気がしてやめてしまいました。どこかでToDoリストは役に立たない、とも読んだし。

ですが、それはただひたすら「本日するべき事」を挙げていっただけだったから、だったのですね。

ところで、この本は私はオーディオブックで聞いたのですが、紙の本の方が良かったかな?と思っています。(こちらで手に入らないのでしかたないですが)

ここから先は「積読」となって何年も我が家で眠っていた本です。

「ベルギー風メグレ警視の料理」西尾忠久/内山正・著

存在すら忘れていた(ごめんなさい!)積読を読み倒すプロジェクトで読んだ本です。

食べる事は好きだし、ベルギーという国にも興味あるし、素敵なイラスト満載!というので入手した本のようです。(って、自分で買ったはずなのに、どうして買ったのか忘れています・・・古本で購入していますが)

ベルギーはここからとても近いのに(ドイツでもベルギー、オランダ国境の近くに住んでいます)あまり出かけた事がありません。が、これを読んでいると「やはりここはベルギーに近いなあ」と共通点が多いのに感心してしまいました。

推理小説は好きなのですが、メグレ警視のシリーズは読んだことがありません。

それでも楽しめる本です。日本にいる方の方が楽しめるかも・・・

「ベートーヴェン」長谷川千秋・著

1938年第1刷発行とある本で、私が入手したのはかれこれ30年以上前の古本屋さんでした。(その頃は本一冊一冊にいつどこで購入したかメモしてあるのでわかる)

まだ日本に住んでいた頃に購入して、ドイツまで持ってきたのに、今まで一度も読んでいない!という本でした。なんともったいない!

書かれたのが80年前という事で、ドイツやオーストリアの地名などの表記法が現在と違うところもありますが、意外と読みやすく、内容も面白かったです。

ベートーヴェンの伝記といえば、子供用に書かれたものを小学校1年の時に読んで以来、何冊も目を通しているはずなのですが、それでも新鮮な感じがしてしまうのですよ。

「パイプのけむり」團伊玖磨・著

まだ日本で学生をしていた頃、音楽関係の本や音楽家の書かれたエッセイなどの本を古本屋さんで安くなったものをかたっぱしから購入していました。

この本もそんな「音楽家の方のかかれたエッセイ」のうちの一冊です。

書かれたのは1964年頃。著者の團伊玖磨氏はあの「ぞうさん」の作曲で有名な作曲家です。「祝典行進曲」なども有名です。(どうやらこの本に掲載されているエッセイが書かれたのが「祝典行進曲」などが作曲された頃のようです)

エッセイ、と書きましたが、どちらかというととても良い随筆、という感じでしょうか?

なんとなく(漢字が多いせい?)この本が難し気に見えて、これまで読んでなかったようですが、読み始めたら面白い。もう50年以上前に書かれた内容なのに、面白い!です。

内容についてはこのブログの別記事にちょこちょこっと登場しています。

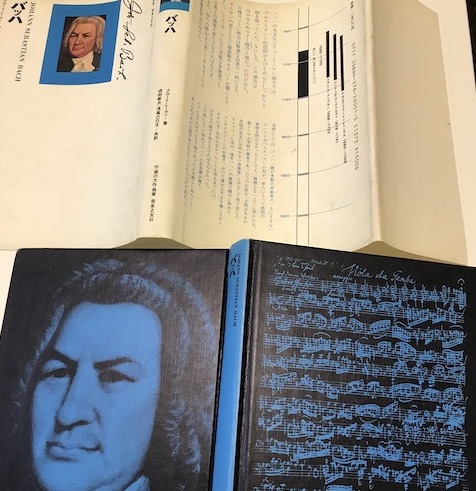

「バッハ」クロード・レーマン:著

かの大作曲家、バッハの生涯と作品に関して書かれた本です。

日本での出版は1972年ですが、原著は1964年に書かれた(出版された)ようで、翻訳が出るまでの間にもバッハに関する研究は進んでいて、要所要所に「訳注」が入っているほど。

作品に関するページが半分以上で、バッハの生涯についての方を詳しく知りたい、と思っていた私にはちょっと不満・・・タイトルに「人と作品」とか入れて欲しかったなあ。

「パイプのけむり」が1964年に書かれた本、「バッハ」も原作が1964年、そして、この後読んだ「ドイツ語のすすめ」(藤田五郎・著)も1964年に書かれたもので、3冊1964年に書かれた本が続いて、びっくりしました。

1964年は東京オリンピックでしたね。今年が本来なら東京オリンピック開催の年になるはずだったからかしら?(なんてね)

コメント